武大诬告女杨某某刚刚发文:“我不想活了,判决也没给我留活路。”

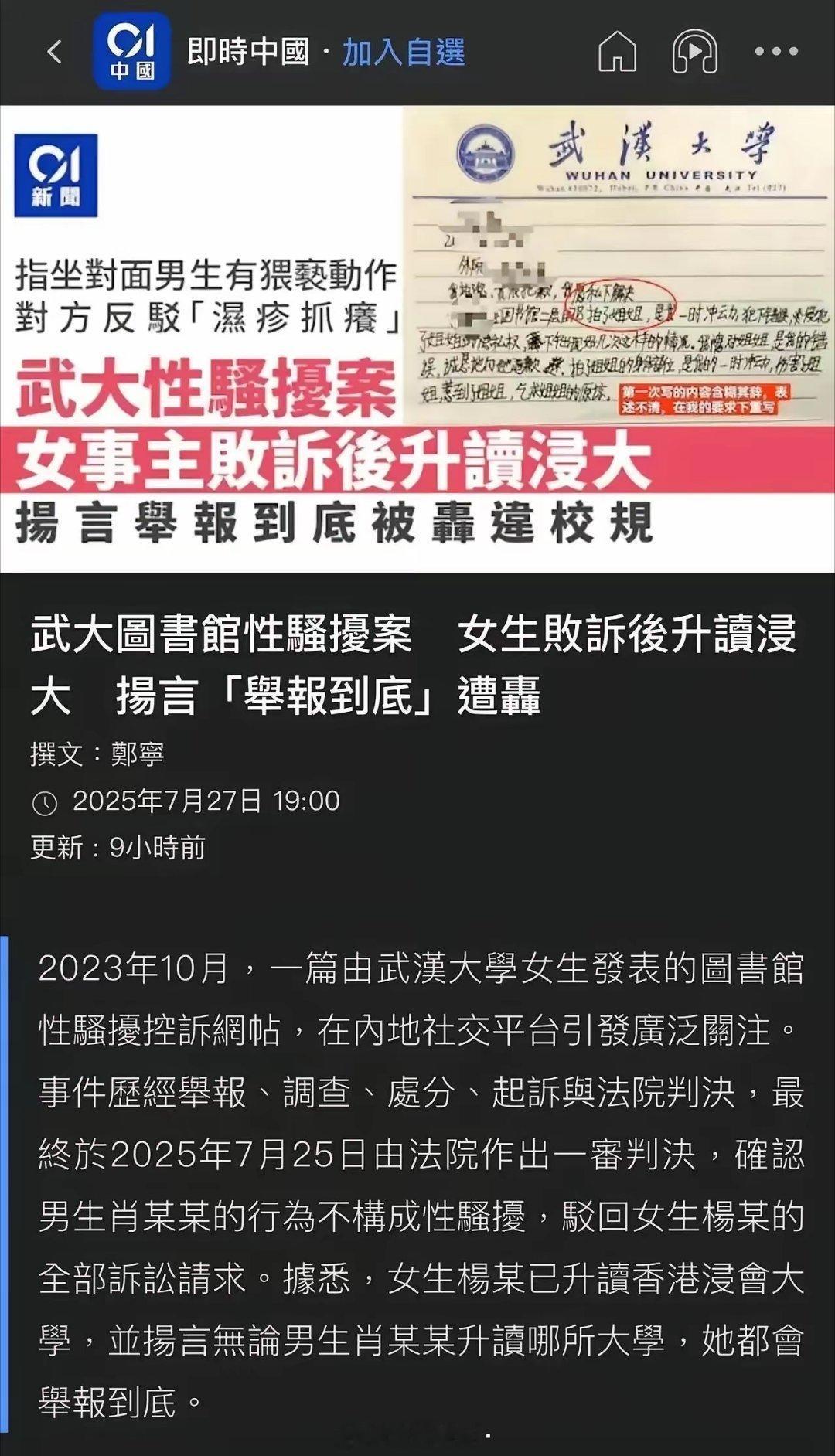

可事实却让人跌破眼镜——这份声称“没活路”的判决文书,竟被她原封不动公开到社交平台,男方肖某某的家庭住址、身份证号等私密信息赫然在列。这种操作让人不禁疑惑:一个真正想结束生命的人,怎会在生死边缘还惦记着曝光他人隐私?更讽刺的是,这位自称“走投无路”的法学硕士,转身就在评论区炫耀自己已保研成功,还扬言要向肖某某申请的院校投递举报材料。 如今杨某虽败诉,却未受到实质性惩罚。反观肖某某,即便法律还他清白,被毁掉的人生却再难修复。这种“诬告零成本,辟谣跑断腿”的现象,暴露出当前法律在应对恶意举报时的短板。公众在义愤填膺的同时,更需要思考:如何完善诬告反坐机制?高校该如何避免沦为舆论审判的帮凶?当隐私保护遭遇网络暴力,法律的边界又该如何界定?

这场闹剧留给我们的启示远超案件本身。它提醒所有人:在真相未明时保持理性,比盲目站队更接近正义;而法律不仅要还受害者清白,更要让恶意诬告者付出代价,才能真正守护公平底线。

评论列表